|

Successivamente anche Breguet si

occupò ( e non poteva essere diversamente) di orologi automatici. Egli

era a conoscenza dell’orologio di Perrelet, ma utilizzò un sistema

diverso per far caricare i suoi orologi. Applicò infatti una specie di

“martello” che meglio sfruttava il movimento sussultorio dell’orologio

quando questo era messo nel panciotto del vestito.

|

|

Da qui in poi però ci fu una specie di oblio e nessuno

o quasi propose più orologi con carica automatica, fino a che, anche con

l’avvento degli orologi da polso, non arrivò un certo Harwood, agli

inizi degli anni ’20, al quale si attribuisce l’invenzione del primo

orologio automatico da polso, brevetto che registrò in Svizzera nel

1924.

Una dettagliata esposizione della storia di

Harwood e dl suo orologio è qui:

Il primo orologio automatico da polso

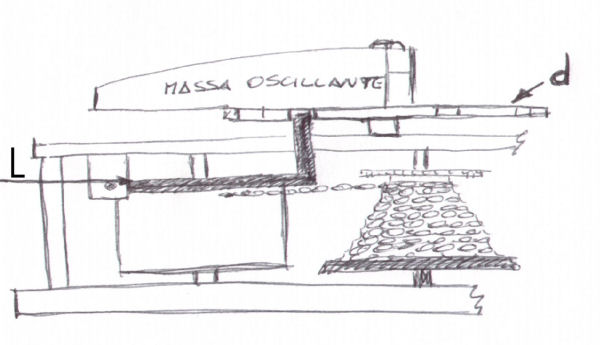

La figura sotto è uno schizzo del

sistema di carica dell'orologio automatico di Harwood, così come appare

quando si toglie il fondo della cassa. Il supporto della massa

oscillante A è imperniato al centro del movimento. Fissata a frizione ad

A c'è una platina F1 con un cricco sul suo lato inferiore. Questo cricco

ingrana sui denti della ruota W, che è la prima ruota del treno degli

ingranaggi di carica e svolge il doppio compito di ruota cricco e ruota

di trasmissione. La massa oscillante è provvista di un respingente a

molla ad ogni estremità. Due fermi limitano il suo movimento ad un arco

di circa 60°. Essa carica in una sola direzione e il movimento

effettuato nel senso della freccia è trasmesso, attraverso una frizione,

alla ruota W e da questa, attraverso due gruppi ruota-pignone P1 e P2,

alla ruota di carica del bariletto

La platina fissata a frizione F1

normalmente si muove assieme alla massa oscillante ed è tenuta per mezzo

di una molla regolabile F, la quale assicura che la platina ruoti

assieme alla massa oscillante finché la molla di carica è quasi

completamente carica (meno ¼ o mezzo giro). Harwood è convinto che il

normale sistema svizzero della molla che slitta all'interno del

bariletto quando è del tutto avvolta sia un errore. Egli sostiene che

può essere evitata una gran parte dell'usura del sistema di carica se la

frizione sul treno di ingranaggi è posta dal lato della massa

oscillante.

Anche in questo caso però, l’orologio

non ebbe un grandissimo successo, tanto che negli anni seguenti Harwood

fu costretto a chiudere la fabbrica che aveva avviato per la produzione

di tali orologi. |

|

Pochi anni dopo, ci fu un’altra

importante tappa nella storia dell’automatico. Hans Wilsdorf, (ovvero

Mr. Rolex ), applicò un dispositivo di carica automatica al suo già

famoso orologio impermeabile, assurto ai fasti della cronaca anche per

essere stato al polso della nuotatrice che attraversò per prima la

Manica. Nasceva così l’ Oyster Perpetual.

Il movimento Rolex presentava diverse novità rispetto a quello di

Harwood.

La massa oscillante era libera, cioè in grado di ruotare a 360°: il

risultato era una maggiore efficacia nella ricarica.

Il movimento si poteva caricare anche manualmente, attraverso la corona,

cosa non prevista da Harwood, che riteneva così di potere meglio

preservare l’orologio da infiltrazioni.

Il problema delle infiltrazioni però era superato nel movimento Rolex

con l’adozione della corona a vite.

.JPG)

|

|

Ma esaminiamo nel dettaglio il dispositivo automatico.

Qui possiamo osservare il movimento dopo che è stata levata la massa

oscillante.

.jpg)

|

|

In questa foto, dove è stata levata la

platina superiore del dispositivo di carica automatica, possiamo vedere

il treno demoltiplicatore, che consente la carica della molla anche con

piccoli spostamenti del rotore.

.jpg)

La massa oscillante è avvitata al suo albero (AM).

La ruota dentata (R)che ingrana con la prima ruota del treno

demoltiplicatore ha, nella parte inferiore, una corona di denti di sega,

sulla quale ingrana una molletta con piccole alette che lavorano proprio

su tali denti. La molletta ha un foro quadro, che praticamente la rende

solidale all’albero della massa oscillante.

Il cricco (C) che lavora sulla prima ruota del treno demoltiplicatore

permette la rotazione del tutto solo in un senso, impedendo lo

scaricamento della molla quando la massa oscillante gira nel senso

inverso a quello della carica.

Lo stesso principio viene ripetuto nella ruota (B) fissata all’albero

del bariletto. Anche qui viene interposta una molletta che, seppur più

grande, ha la stessa funzione della molletta sotto la massa oscillante.

La molletta lavora sul rocchetto del bariletto che ha una corona

superiore dentata a denti di sega come la ruota (R) .

In questo modo è possibile anche la carica manuale, poiché, quando

l’orologio viene caricato attraverso la corona, i cricchi della molletta

scivolano sui denti superiori del rocchetto, evitando rotture al

dispositivo di ricarica automatica.

Si intuisce quindi che l’automatico della Rolex carica solo in un senso

di rotazione della massa oscillante.

Nel movimento utilizzato per le foto invece lo scopo è raggiunto con una

serie di cricchi e ruote dentate che vengono letteralmente impilati

sull’albero del bariletto. Anche in questo caso comunque lo scopo è

quello di permettere la carica mediante la corona evitando qualsiasi

danneggiamento. |

|

Vediamo meglio il dettaglio dell’albero della massa

oscillante smontato e separato dalla ruota di trasmissione del moto.

Si può notare la molletta ad alette che lavora sui denti della ruota,

visibili perché la ruota è stata rovesciata.

A seconda del senso di rotazione della massa oscillante, la molletta

impegna i denti e fa avanzare la ruota, oppure scivola su di essi e fa

andare a vuoto la massa oscillante.

Si intuisce quindi che l’automatico della Rolex carica solo in un senso

di rotazione della massa oscillante.

.jpg)

|

|

Un’altra novità che troviamo

sull’automatico di Wilsdorf è la molla con il sistema di sicurezza, una

brida attaccata alla parte terminale della molla che permetteva lo

scivolamento della stessa quando la carica raggiungeva il valore

massimo.

Il problema di fondo di questo orologio però erano le sue dimensioni.

Wilsdorf applicò il suo sistema di ricarica su movimenti relativamente

piccoli, e questo, specialmente all’epoca, portava a non avere

prestazioni di alto livello per quanto riguardava la precisione.

In seguito apparvero anche diversi altri sistemi per la carica

dell’orologio, principalmente basati sulla trasmissione del movimento di

compressione e trazione del cinturino dell’orologio o del fondo della

cassa appoggiato al polso, ma non ebbero alcun successo, per la loro

scarsa affidabilità.

Questi sistemi alternativi furono ideati principalmente perchè Wilsdorf

brevettò il suo sistema ed altri dispositivi simili, di fatto impedendo,

finché tali brevetti non scadessero, di sviluppare in alcun modo i suoi

sistemi di carica automatica da parte di concorrenti. |

|

Un altro passo in avanti fu fatto

quando la Felsa, nel 1942 creò il Bidinator, il primo automatico che

permetteva la carica in entrambi i sensi di rotazione del rotore.

Il sistema era semplice.

La massa oscillante qui smontata, ed imperniata all’albero (A), era

solidale ad una ruota che ingranava con un’altra ruota (R) imperniata su

un braccio basculante (B).

Questa ruota a sua volta poteva ingranare con una delle due ruote

“invertitrici” (I1) o (I2) a seconda del senso di rotazione e far

caricare comunque sempre in un senso la molla attraverso la ruota (G)

|

|

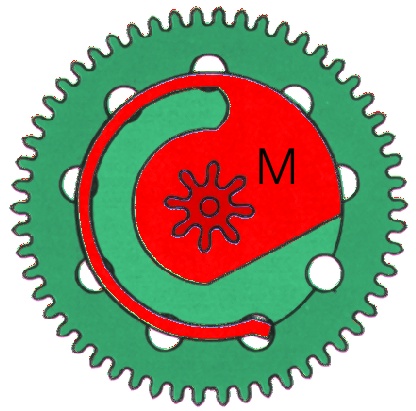

La ruota (G), che nel disegno sotto è

rovesciata, nella parte inferiore era dotata di una molletta (M)

solidale al pignone che ingranava il rocchetto del bariletto. La

conformazione della molletta (rossa) permetteva il suo scivolamento

rispetto alla ruota (verde) quando l’orologio veniva caricato

manualmente, mentre impuntandosi nei fori della ruota stessa permetteva

il suo avanzamento, e quindi la carica della molla, quando la massa

oscillante ruotava.

|

|

Un altro tra i sistemi da ricordare era quello con

massa oscillante a “martello” che si trova ancora su vecchi movimenti

automatici di varie marche, Omega per esempio.

Le molle respingenti poste a

fine corsa della massa oscillante avevano lo scopo di aumentare il

numero delle oscillazioni della massa stessa, caricando maggiormente la

molla, ma lo svantaggio della minore escursione e conseguentemente di

minor ricarica che queste molle portavano, non era compensato dal

maggior numero di oscillazioni.

|

|

Un altro cenno particolare merita il

sistema a doppio pignone, vediamo un esempio nel movimento Omega in

foto, dove il moto della massa oscillante veniva trasmesso ai ruotismi

da una coppia di piccole ruote, indicate dalla freccia, poste a loro

volta su un ponte imperniato alle platine che permetteva di trasmettere

il moto qualsiasi fosse il senso di rotazione della massa oscillante.

|

|

Un ulteriore sistema fu brevettato

dalla IWC, il Pellaton: il sistema prevedeva una camma a forma di

cuore, solidale alla massa oscillante, che faceva muovere due cricchetti

che a loro volta attraverso altre ruote caricavano la molla.

Il particolare del dispositivo:

In definitiva, dopo aver esaminato questi sistemi di

carica automatica possiamo giungere ad alcune conclusioni:

-il primo sistema di carica automatica, di Perrelet, è stato

completamente dimenticato e successivamente reinventato.

-Il suo principio in pratica è lo stesso che fa funzionare molti dei

movimenti automatici che sono in produzione.

-Altri marchi, o casa produttrici di movimenti, si sono orientati verso

il sistema a doppio pignone.

-Pochissimi hanno continuato la strada delle soluzioni alternative. (IWC

col Pellaton).

-Tutti hanno adottato il rotore con rotazione a 360°. |

.jpg)

.jpg)

.jpg)